L’exclusion

Enjeux

L’exclusion

La grande majorité des personnes sous-alimentées vivent de l’agriculture. Elles en vivent mal. L’une des causes, et donc l’un des enjeux pour lutter contre la faim, c’est que ces personnes souffrent d’exclusion. C’est là un fait qui malheureusement n’est souvent pas reconnu. Souvent, quand on parle d’exclusion, on pense à l’exclusion qui frappe certaines catégories sociales comme les femmes, les veuves, les ménages dirigés par des femmes, les groupes ethniques ou sexuels minoritaires, les personnes âgées ou bien les personnes souffrant du VIH/ SIDA. En fait, force est de constater que l’exclusion est le quotidien de groupes de population bien plus vastes encore. Bien des personnes n’ont pas un accès équitable aux services que pourrait, que devrait, leur donner la société pour sortir de la situation de faim et de pauvreté qui est la leur. Ces services devraient leur faciliter l’accès et l’utilisation des facteurs qui pourraient améliorer leur sort: le savoir et l’information, la terre, l’eau et les ressources génétiques, le capital, le marché, la sécurité économique et sociale, la santé, des opportunités d’emplois agricoles ou non agricoles. Elles devraient également pouvoir jouer pleinement leur rôle dans le domaine politique, et, surtout, dans la définition et la mise en oeuvre des politiques agricoles et alimentaires.

Dans la plupart des pays où la faim est fortement présente, ces services, non seulement sont à l’état embryonnaire, mais encore ils ne sont disponibles que pour une minorité, souvent urbaine ou péri-urbaine, toujours privilégiée. Au fil des décennies, ils ont même été réduits, car ils ont été les objets désignés des coupes sombres effectuées dans les budgets des Etats lors de la période de l’ajustement structurel au cours des années 80 et 90. Dans d’autres pays, la guerre ou l’instabilité politique ont précipité l’Etat dans un délabrement extrême et les services agricoles et sociaux en ont été tout particulièrement affectés: l’armée le plus souvent et la police parfois ont été et demeurent les récipiendaires prioritaires des ressources que les dirigeants arrivent à mobiliser.

Enfin, si services il y a, ils sont dans la plupart des cas seulement disponibles dans les zones les plus favorables (près des villes, dans les zones desservies par de bons moyens de communication, dans les régions à fort potentiel économique), le reste du pays étant laissé dans un quasi abandon.

Souvent, la société civile, qu’elle soit nationale ou internationale, essaie de pallier l’échec des Etats, mais même dans ce cas, bien des personnes restent exclues de l’aide qu’elle peut apporter. Des formules innovantes sont testées, reposant parfois sur les efforts des populations elles-mêmes ou sur l’utilisation de nouvelles technologies (par exemple l’utilisation de téléphones portables). Mais ce sont là des initiatives ponctuelles ou partielles qui n’ont malheureusement encore le plus souvent qu’un impact limité sur les conditions de vie de la majeure partie des catégories de population les plus pauvres et sous-alimentées.

Il est impossible de donner ici une image complète de la situation d’exclusion dans laquelle se trouvent les personnes souffrant de la faim, car les données manquent. Nous nous bornerons donc dans cette partie à donner quelques illustrations de la dure réalité qu’elles affrontent, pour montrer le long chemin qui reste à parcourir si l’on veut réellement éradiquer la faim de la planète.

La vulgarisation agricole

Il s’agit des services de conseil en vue d’augmenter la productivité agricole, de s’adapter aux changements qui s’opèrent dans les marchés agricoles (par exemple l’installation de super et hyper marchés, l’imposition de normes de qualité de plus en plus exigeantes, etc.), de mieux transformer les produits agricoles, de gérer durablement les ressources naturelles, et de s’adapter ou réduire le changement climatique. Récemment, la vulgarisation s’est également davantage intéressée au développement du capital humain (formation) et social (organisation) et ne se limite plus au transfert de technologie à proprement parler.

Typiquement, il y a entre 1000 et 2500 producteurs agricoles pour un agent de vulgarisation. Sachant que ces producteurs peuvent être répartis sur une région assez vaste et que l’agent ne dispose souvent que de moyens et de budgets de fortune pour se déplacer, on n’est pas surpris de voir que la plupart des producteurs n’ont jamais vu l’agent vulgarisateur de leur vie. Ainsi, en Inde, une étude de 2007 a montré que seuls 5,7% des ménages interrogés obtenaient leurs informations sur la technologie agricole de l’agent de la vulgarisation. L’information qu’ils obtenaient provenait davantage d’autres producteurs (16,7%), de la radio et des vendeurs d’intrants agricoles (13%). On peut s’attendre à ce que les conseils obtenus de ces derniers ne soient pas objectifs et cherchent davantage l’intérêt du vendeur - qui est de vendre ses produits - que ceux des producteurs qui veulent avant tout à améliorer le niveau et la sécurité de leur production.

Ces chiffres sont confirmés par une étude de la Banque mondiale en Ethiopie, en Inde et au Ghana qui montre que dans ces trois pays, plus de 70% des hommes et plus de 80% des femmes sont exclus des services de vulgarisation. Ces proportions peuvent monter à près de 90% des hommes et plus de 95% des femmes au Ghana pourtant souvent cité en exemple de pays «sur la bonne voie» et a servi de vitrine pour les principaux donateurs.

En 2003, au Mozambique, ce sont 86,5% des ménages ruraux qui disaient ne pas avoir accès à la vulgarisation agricole, et les 2/3 des groupes de discussions, pourtant créés dans l’intention d’améliorer les conditions de vie des ruraux, n’ont pas à leur disposition d’information sur la vulgarisation agricole. Même en Ouganda, ou le NAADS est un système décentralisé de vulgarisation souvent cité en exemple pour avoir augmenté la proportion des producteurs touchés par des actions de vulgarisation, près de 30% des paysans étaient laissés de côté.

Pour améliorer l’accès à l’information technique, certains voient la nécessité de créer un marché pour la provision de services de vulgarisation, dans la mesure où l’Etat et les ONGs ont montré les limites de leur capacité d’assumer ce rôle. Mais les partisans d’une telle approche ne s’intéressent guère à la question de l’inclusion d’un plus grand nombre de bénéficiaires. Pourtant, on peut s’attendre à ce que la privatisation de la vulgarisation augmente encore l’exclusion des plus pauvres, d’autant plus que certaines voix remettent en question la rentabilité-même de la vulgarisation pour cette catégorie, sous prétexte que ces populations feraient mieux de se tourner vers d’autres activités que l’agriculture pour en tirer leur moyens d’existence et qu’ils sont incapables de générer les excédents indispensables pour financer durablement des services de vulgarisation (privés).

La réceptivité des producteurs les plus pauvres au changement technologique est en effet plus basse que pour les autres catégories, et cela pour trois raisons principales:

-

-

•Ces producteurs sont moins éduqués et il leur manque la confiance pour rechercher des informations supplémentaires

-

•Ils ont moins de terres, souvent de moindre qualité et qui se trouvent dans des zones moins accessibles

-

•Du fait des ressources très faibles à leur disposition, ils rechignent à prendre les risques inhérents à l’innovation.

-

-

Pour pallier ces difficultés, un certain nombre d’approches nouvelles ont été testées parfois avec succès. Elles ont souvent consisté, comment en Inde, en Chine et en Indonésie, à décentraliser les services de vulgarisation au niveau local et à leur donner comme objectif non simplement d’améliorer les techniques agricoles, mais plutôt d’améliorer les conditions de vie des populations en augmentant certes les revenus agricoles et mais aussi en créant des opportunités d’autres emplois en zone rurale. Ainsi, en Inde, la création de l’agence de gestion de la technologie agricole (Agricultural Technology Management Agency, ATMA = «âme» en Hindi) a permis d’établir des comités de districts pouvant mobiliser des fonds d’origines diverses. Ces comités sont constitués par des représentants de toutes les catégories de producteurs (y compris les basses castes et les population tribales). Le gouvernement y est représenté, mais sans pouvoir décisionnel. Ce sont donc les paysans eux-mêmes qui décident chaque année comment les ressources financières disponibles seront utilisées. De multiples exemples de succès ont été recensés. Par exemple, des groupes de femmes se sont engagées dans la pisciculture et ont diversifié avec profit leurs activités dans des domaines variés comme la production de lait, de fromage et de légumes. Ailleurs d’autres femmes se sont lancées dans la production de soie avec des vers sauvages tout en protégeant la forêt voisine. Ailleurs encore, des petits producteurs ont commencé à produire de la menthe et des produits aromatiques. A chaque fois la flexibilité du système ATMA a permis à des groupes défavorisés de saisir des opportunités existant sur le marché, en combinant création de capital social, financement, technologie et commercialisation, le tout géré par les producteurs eux-mêmes.

D’autres expériences encore, comme les écoles pratiques d’agriculture, initialement créées par la FAO pour gérer la lutte intégrée contre les ravageurs, commencent aussi à montrer des résultats dans divers domaines comme par exemple la gestion durable des ressources naturelles, notamment génétiques.

Mais même dans les régions où ont été adoptées les méthodes participatives fondées sur la formation de groupes de producteurs comme au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, les agriculteurs exclus du programme représentaient encore près de 1/3 du total. Et ce sont les plus pauvres qui risquent le plus d’en être exclus.

La recherche agricole

Traditionnellement, la recherche agricole a été plus préoccupée par l’augmentation de la production agricole que par la réduction de la faim et de la pauvreté. Elle a donc en général travaillé à améliorer la productivité dans des conditions semblables à celles trouvées dans des exploitations agricoles moyennes ou grandes et à chercher des solutions à leurs problèmes. Elle a contribué à développer une agriculture marchande voire industrielle, utilisant des équipements sophistiqués et d’importantes quantités d’intrants chimiques agricoles (engrais, pesticides, herbicides et médicaments vétérinaires). Ces technologies présupposent une bonne intégration dans le marché et des capacités financières ou un accès au crédit. Elles demandent aussi aux exploitations d’être capables de prendre des risques et d’encaisser éventuellement une mauvaise année sans se retrouver dans une situation de faillite qui peut demander la vente de ses actifs. L’exemple typique en est la technologie de la révolution verte, qui tout en augmentant fortement la productivité moyenne a contribué à une différentiation sociale accélérée qui a laissé beaucoup de petits producteurs sur le bord du chemin du développement. Ceci n’est certainement pas étranger au fait que l’Inde, qui a vu sa production agricole progresser de façon spectaculaire grâce à la révolution verte, reste encore le pays au monde où il y a le plus de personnes qui sont en situation d’insécurité alimentaire chronique.

Il faut bien constater que peu de recherche a été consacrée jusqu’à ces dernières années aux problèmes spécifiques des petits producteurs: la réduction du risque, la possibilité d’augmenter la productivité agricole sans nécessiter l’utilisation de plus d’argent liquide, l’amélioration des caractéristiques de la production autres que le rendement (goût, facilité de préparation de la nourriture, résistance aux maladies, aux prédateurs et aux événements climatiques, conservation, etc.). De plus, relativement peu a été fait sur comment renforcer le cadre institutionnel du développement agricole et rural pour davantage inclure les petits producteurs, par rapport aux efforts faits pour mettre au point des technologies de pointe type OGM.

La tendance à la privatisation de la recherche, que ce soit sous la forme de recherche privée ou de l’accroissement du financement privé de la recherche publique, n’est pas pour réduire l’exclusion des plus pauvres. En effet, la recherche privée cherche à faire des profits, et pour se financer, elle doit produire des résultats qui se traduisent par des produits à caractère privé dont l’accès demande une transaction commerciale (achat d’équipements, de semences hybrides ou OGM qui doivent continuellement être rachetées par les producteurs, de produits de traitements, d’engrais, etc.) et non des produits de nature publique dont l’accès pourrait être gratuit (connaissances, pratiques culturales ne demandant qu’une connaissance et pas d’outillage ou d’intrants particuliers).

Il est clair que pour assurer que la recherche soit davantage au service des plus pauvres, il faudra accroitre la recherche publique et les fonds qui y sont alloués.

Information et marchés

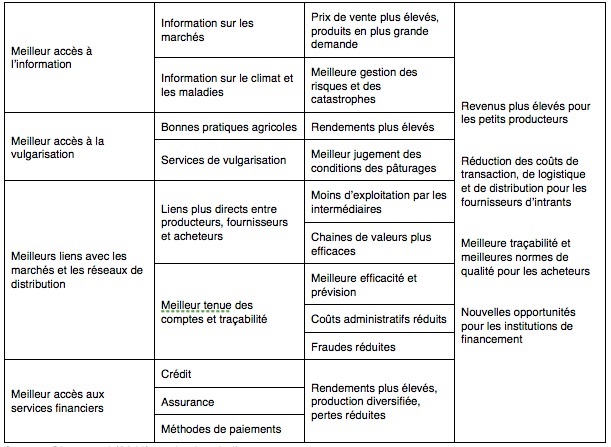

Comme pour l’information sur les technologies, l’information sur les marchés ne reste accessible qu’à une minorité de producteurs agricoles, les plus affluents et les mieux éduqués. On considère ainsi que les 2/3 des ménages ruraux n’ont pas accès à de l’information sur les conditions des marchés agricoles. L’accès se fait par des réseaux informels, parfois les vulgarisateurs, souvent la radio, et depuis peu le téléphone portable dont le développement constitue une véritable révolution pour l’information. Une étude de la Banque mondiale liste les effets positifs que l’on peut attendre du développement de l’utilisation du téléphone portable en zone rurale (Figure1)

Figure 1: Les effets escomptés du développement de l’utilisation du téléphone portable en zone rurale

Source: Qiang et al (2011), traduction de l’auteur

Les auteurs du rapport sont très probablement excessivement optimistes, mais ils reconnaissent que, pour l’instant, ces effets doivent encore être avérés sur une grande échelle. Cependant certains de ces effets commencent déjà à être visibles.

Plus d’information sur les conditions de marché peut mettre les producteurs dans une meilleure position pour négocier le prix de leurs produits avec le ou les acheteurs. Une étude menée en Ouganda montre que l’amélioration de l’information des producteurs sur les conditions du marché entraine leur plus grande participation au marché (augmentation d’un tiers de la proportion des producteurs participant au marché), une augmentation du volume des ventes et l’obtention de prix de vente plus élevés, ce qui entraine une augmentation de 55% du revenu tiré de la production végétale par les producteurs bénéficiaires. Par contre, une plus grande information des producteurs et une plus grande participation peut aussi entrainer une baisse des prix agricoles ce qui affectera ceux des producteurs qui n’ont pas accès à l’information et qui se retrouvent pour cela en situation de plus grande faiblesse. Les plus marginaux pâtissent donc de l’amélioration des conditions de la majorité.

Pourtant des efforts considérables ont été faits pour mettre en place des systèmes d’information plus ou moins sophistiqués qui devaient garantir l’accès à la masse des producteurs. Mais les résultats sont au mieux décevants. Une enquête de la FAO auprès de 120 pays a montré que seuls 53 systèmes d’information sur les marchés étaient fonctionnels, parmi lesquels 13 à peine donnaient des informations quotidiennes. Parmi ceux-ci, seuls une poignée pouvaient être vraiment considérés comme couronnés de succès. Il s’agira de tirer les leçons de ces expériences pour mettre en place des systèmes plus performants et mieux accessibles encore à la masse des producteurs.

En plus de l’absence fréquente d’information sur les marchés, le petit producteur isolé qui n’a pas la capacité financière ni d’infrastructure de stocker correctement sa production et est en demande urgente d’argent liquide au moment de la récolte pour payer l’école des enfants et l’achat de produits de première nécessité, se trouve en position de faiblesse par rapport au commerçant collecteur de produits agricoles qui fréquemment bénéficie en plus d’un quasi-monopole géographique. De même, seul, il est généralement incapable de négocier des contrats pluriannuels qui pourraient lui garantir une certaine sécurité de revenu. En Ouganda, en 2006, seuls 3% des paysans faisaient des ventes dans le cadre de contrats à long terme. En l’absence d’organisation paysanne capable de peser sur le marché, le petit producteur est souvent acculé à vendre à très bas prix, voire abandonner toute idée de produire des excédents pour le marché et il préfère alors se tourner vers d’autres activités que l’agriculture pour générer l’argent liquide qu’il lui faut, avec bien entendu des conséquences importantes sur la productivité et la production agricole.

Mécanisation agricole

En Afrique, à la fin des années 90, 65% de l’énergie requise pour la préparation de la terre pour les cultures, était d’origine humaine. Or le travail humain fait qu’il n’est possible de cultiver que 1,5 ha/travailleur au maximum. Le passage de l’énergie humaine à la traction animale permet d’étendre la superficie cultivée à 4ha/travailleur. L’utilisation d’un petit tracteur agricole permet de doubler encore cette superficie pour passer à 8ha/travailleur. C’est la lutte contre les adventices qui constitue en général l’opération agricole la plus coûteuse en main d’œuvre. L’incapacité de bien lutter contre les mauvaises herbes peut entrainer des chutes de rendement de l’ordre de 30%.

Les disparités entre pays sont énormes. En 2002, année pour laquelle les statistiques sont les plus fournies, il y avait plus de 1,5 tracteurs agricoles/actif agricole en France, aux Etats-Unis et en Italie. Ce ratio était de 0,8 au Japon, 0,16 en Argentine, 0,06 au Brésil, 0,009 en Inde et 0,0007 au Mali... (données déduites des statistiques de la FAO). Autant dire qu’en Inde et au Mali, les tracteurs sont l’apanage de quelques privilégiés, ou alors ils appartiennent à l’Etat qui peut éventuellement louer leurs services par l’intermédiaire de centres de machinisme agricole aux producteurs qui peuvent en payer le coût.

Là aussi, les petits producteurs sont exclus et doivent entrer en compétition avec une minorité de producteurs mieux équipés.

Protection contres les maladies et prédateurs

Même dans le cas de la protection contre les maladies et les prédateurs qui est pourtant un service à caractère public puisqu’il génère des avantages non seulement aux producteurs qui en bénéficient mais aussi aux autres en réduisant les risques de maladie ou de pullulement des ravageurs, le manque de ressources fait qu’une majorité des producteurs en sont exclus dans les pays pauvres.

Ainsi, en 2003 au Mozambique, 96,8% des ménages ruraux n’ont pas été couverts par la vaccination contre la malade de Newcastle qui est une menace grave pour les élevages avicoles.

Services financiers

L’accès au financement est un autre domaine emblématique d’où est exclue une grande majorité des producteurs agricoles pauvres.

L’accès au financement peut se faire soit par le financement institutionnel classique (banques publiques ou privées), par le crédit coopératif, par la microfinance, ou encore par le financement informel traditionnel (famille, amis ou usuriers).

L’utilisation de services financiers permet de démultiplier l’accès à des ressources financières au-delà des ressources propres pour faire face à ses besoins (épargne, investissement, gestion de chocs économiques, etc.). C’est donc un ingrédient presque indispensable pour gérer de façon satisfaisante une activité saisonnière comme l’agriculture, qui demande des dépenses anticipées au moment de la préparation et de la gestion des cultures et qui génère des revenus plus tard après la récolte.

La difficulté d’accès au financement est un problème qui est constamment mentionné par les producteurs agricoles quand on les interroge sur les contraintes qu’ils rencontrent. Les raisons en sont notamment le coût des services - qui grimpe quand il s’agit de gérer une multitude de petits prêts -, la distance et la dispersion des producteurs, et le manque de produits financiers adaptés.

Il n’y a pas de données systématiques qui permettent de se faire une bonne idée de l’accès aux services financiers, et on utilise parfois comme approximation le nombre de comptes/habitant. Une étude récente de la Banque mondiale menée sur 124.000 personnes dans 123 pays analyse des données individualisées par catégories de personnes notamment en fonction du niveau de revenu. Elle montre, sans surprise, que l’utilisation des services financiers est plus élevée dans les pays riches que dans les pays pauvres, et que, à l’intérieur d’un pays donné, ce sont les plus riches qui participent le plus, alors que les pauvres sont exclus. Les femmes, les jeunes et les personnes âgées utilisent moins les services financiers que la moyenne de la population. La principale raison invoquée dans 2/3 des cas pour ne pas avoir de compte est la pauvreté. Les femmes sont en général plus exclues que les hommes. Le manque d’éducation et le fait d’habiter en zone rurale sont d’autres facteurs importants d’exclusion.

L’étude a trouvé que dans les pays pauvres, 59% des adultes n’ont pas de compte bancaire et les 20% les plus riches ont deux fois plus de chance d’avoir un compte que les 20% les plus pauvres. Dans certains pays, tels que le Cambodge, la République Centrafricaine ou le Yémen, seuls 5% des adultes disposent d’un compte. Au Niger, ce sont 99% des adultes qui n’ont pas de compte.

Divers autres exemples tirés de sources variées illustrent cette situation:

-

-

•En Thaïlande en 1997, alors que 80% des producteurs étaient enregistrés auprès de la BAAC (Banque pour l’agriculture et les coopératives agricoles) soit individuellement soit par l’intermédiaire de coopératives ou d’associations, seuls 43% (3,4 millions d’exploitations agricoles) bénéficiaient de prêts. Très peu de prêts étaient accordés à des paysans pauvres.

-

•Au Salvador, la Financiera Calpiá administrait quelques 17.500 prêts à 7.300 clients dont moins de 5% étaient des petits producteurs.

-

•Au Pérou, les Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs) couvraient moins de 1% des exploitations agricoles en 1996.

-

•Au Mozambique, en 2003, 87% des ménages ruraux n’avaient eu accès à aucun service financier.

-

•En Inde, la part des usuriers dans le crédit a chuté de 93% au début des années 50 à 31% en 1991. Ceci s’est fait d’abord grâce au développement du financement institutionnel public, puis, à l’apparition de financements privés liés notamment aux entreprises vendant des intrants agricoles qui peu à peu ont remplacé le financement offert par les banques qui, elles, se sont désintéressées du secteur rural après les réformes du secteur financier de 1991. Malgré cette évolution somme toute positive si l’on considère la perte d’importance des usuriers, une enquête nationale menée en 2003 a montré que plus de 50% des exploitations agricoles étaient encore exclues de tout service financier, la proportion étant même plus forte parmi les petits paysans, les paysans marginaux et les populations tribales.

-

-

L’exemple de l’Inde demande une remarque particulière par rapport aux réformes du secteur financier actées dans plusieurs pays. Ces réformes ont souvent permis aux banques initialement établies pour faire du crédit agricole de diversifier leurs activités et notamment de travailler aussi en zone urbaine (c’est également le cas pour le Crédit Agricole en France). Le résultat de ce type de réforme est que, dans bien des cas, l’agriculture a vu son poids dans l’activité de ces institutions chuter très rapidement étant données les risques, les coûts et les difficultés de toutes sortes inhérentes au crédit agricole, ces institutions se tournant davantage vers les zones urbaines et le financement d’activités de construction ou de commerce.

Ainsi, au Mali, où d’après une étude de la Banque mondiale, seulement 2% des producteurs ont accès au crédit agricole (surtout pour des prêts de campagne), Kafo Jijinew, la banque coopérative agricole établie par des producteurs pour faire de la microfinance en 1987, n’avait plus que 50% de ses activités dans le domaine agricole en 2012. En même temps, la Banque de développement agricole ne faisait plus que 12% de son chiffre d’affaire dans le domaine de l’octroi de prêts aux agriculteurs.

La situation n’était pas très différente au Bhoutan où 2% du crédit bancaire allait à l’agriculture en 2012 (l’agriculture représente environ 14% du PIB et fait vivre plus de 68% de la population). En plus, les conditions imposées pour obtenir un crédit élimine automatiquement les petits producteurs et les produits financiers proposés ne sont pas adaptés à l’agriculture (courte période de grâce, durée du crédit trop courte, taux d’intérêts élevés). La microfinance, pour sa part, est tout juste embryonnaire au Bhoutan et est, elle aussi, peu adaptée aux investissements agricoles (durée de prêt généralement d’un an seulement et taux d’intérêts élevés).

Peut-être les services financiers basés sur l’utilisation de téléphones portables pourront-ils enfin donner des opportunités d’accès aux quelques trois milliards de personnes qui en sont totalement dépourvues à l’heure actuelle. Les premiers résultats au Kenya et en Ouganda sont encourageants. Dans ce dernier pays, les objectifs restent cependant encore modestes: MAP International vise à donner accès à un compte bancaire à 2 millions d’ougandais sur une population totale de 32 millions. Au Kenya, au contraire, les progrès fait par M-PESA ont été impressionnants: près de 2,5 millions d’abonnés dès la première année (2007) et plus de 15 millions en 2012.

En Inde, des banques coopératives comme BASIX (3,5 millions de clients dont 90% sont des ruraux pauvres et 10% des habitants des bidonvilles urbains) et SEWA (60.000 femmes membres et 100.000 prêts) ouvrent également des perspectives pour les plus pauvres et les marginalisés, notamment les femmes. Mais ce ne sont là encore que des gouttes d’eau d’une économie solidaire indienne dynamique dans un vaste désert financier. [lire les nouvelles de Lafaimexpliquee.org du 8 novembre 2012]

Ressources naturelles: terre, eau, ressources forestières et ressources génétiques

L’exclusion frappe également la masse de la population dans le domaine des ressources naturelles auxquelles l’accès est de plus en plus privatisé et soumis à la capacité de payer ou à l’influence politique. La masse des personnes souffrant de la faim dans le monde se trouve parmi les petits paysans travaillant des lopins de terre minuscules et parmi les paysans sans terre. Certaines communautés, qui jusqu’à récemment pouvaient faire valoir leur droits traditionnels à l’exploitation des terres de leur terroirs se voient exclues du fait de l’accaparement des terres, que ce soit par les notables locaux, les riches urbains, les fonctionnaires ou les compagnies étrangères. Ce mouvement s’est accéléré avec le renchérissement des produits agricoles qui fait l’agriculture un secteur de plus en plus attractif.

L’eau aussi se trouve convoitée, que ce soit pour les besoins de l’agriculture irriguée, souvent réservée à certains privilégiés, étant donné le coût que représente la mise sous irrigation d’une terre, ou que ce soit pour les besoins rapidement croissant de la population urbaine, de l’industrie, du tourisme ou de la production d’énergie hydroélectrique.

Même les ressources génétiques, avec l’apparition des semences hybrides et des OGM, sont passées progressivement du domaine public au domaine privé, provoquant une véritable expropriation de majorité de la population rurale et menaçant la biodiversité. Et pour les ressources forestières, les communautés rurales sont prises entre les marchés et l’objectif de préservation de la planète

Les questions relatives aux enjeux autour des ressources naturelles sont discutées plus avant ailleurs [lire sur la terre, l’eau, les ressources génétiques et forestières], mais on peut déjà dire que l’exclusion de la majorité de la population y est devenue de plus en plus la règle.

Alternatives à l’agriculture

Pour arriver à rassembler le revenu nécessaire pour avoir accès à une alimentation suffisante, les producteurs agricoles pauvres sont souvent obligés de se tourner vers des activités autres que l’agriculture. Traditionnellement, les revenus non agricoles ont représenté une proportion importante du revenu dans certaines régions, notamment en Afrique.

Le développement des industries de transformation de produits agricoles ou des manufactures en zone urbaine ou périurbaine constituent des opportunités d’emplois pour les producteurs pauvres. Malheureusement, au fur et à mesure du développement économique, ces emplois créés sont de plus en plus qualifiés ou du moins requièrent un niveau minimum d’éducation dont les plus pauvres sont généralement exclus, comme cela sera vu dans une section qui suit. Là aussi, l’exclusion est une réalité.

Assurances

Les assurances agricoles restent encore largement confinées aux pays les plus riches. Ainsi, en 2001, 55% des primes d’assurance pour l’agriculture et les forêts étaient payées en Amérique du Nord (bénéficiant de plus de 10 milliards de dollars de subventions de l’Etat en 2012) et 29% en Europe de l’Ouest. L’Asie et l’Amérique Latine représentaient chacune 4% des primes payées, alors que l’Afrique n’en payait que 2%.

Dans un pays donné, les assurances ne concernaient en général que les plus gros producteurs. Ainsi, en Inde en 2000, les assurances portaient sur 15,7 millions d’hectares détenus par 10,5 millions de producteurs, sur un total de 121 millions d’agriculteurs dont 99 millions étaient considérés comme des agriculteurs petits ou marginaux.

Education et alphabétisation

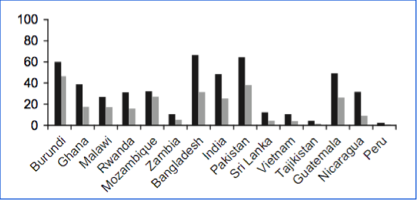

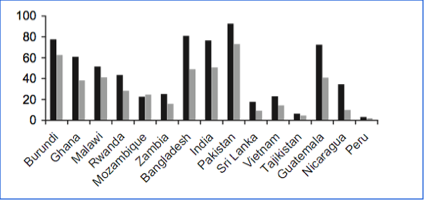

L’éducation et l’alphabétisation restent l’apanage d’une partie privilégiée de la population dans beaucoup de pays pauvres. Les figures 2 et 3 illustrent bien cette situation, où dans les 15 pays étudiés par un groupe de chercheurs de l’IFPRI, et montrent que le pourcentage d’hommes de plus de 18 ans vivant avec moins d’un dollar par jour et n’ayant pas d’éducation est nettement supérieur à cette proportion pour ceux disposant de plus d’un dollar par jour. Ces graphes montrent aussi que la situation est encore plus défavorable pour les femmes.

Figure 2: Proportion d’hommes de plus de 18 ans sans éducation selon le revenu journalier et le pays

Source: Etude IFPRI

Figure 3: Proportion des femmes de plus de 18 ans sans éducation selon le revenu journalier et le pays.

Source: Etude IFPRI

Services sociaux

Il est important de reconnaitre que la protection sociale et les filets de sécurité sont des ingrédients indispensables à la sécurité alimentaire des plus défavorisés (lire les ressorts de l’accès à l’alimentation). Certains pays l’ont bien compris et montrent la voie:

«C'est le cas de l'Afrique du Sud, du Mexique, du Brésil ou de l'Inde. Mais à l'échelle mondiale, 80 % des familles n'y ont toujours pas accès : la perte d'emploi, la maladie ou la vieillesse les laissent sans aucun secours, au moment où les solidarités communautaires se dissolvent. Ce retard tient à plusieurs facteurs. Outre l'absence de volonté politique et des moyens insuffisants, les pays dont l'économie est la moins diversifiée craignent de ne pouvoir financer en temps de crise des programmes couvrant une large partie de la population, si un choc exogène (une soudaine hausse des produits alimentaires importés) ou endogène (une sécheresse) venait à frapper».

Sur la base de ce constat, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Olivier de Schutter, propose la création d'un Fonds mondial pour la protection sociale qui permettrait d'aider les gouvernements à surmonter les difficultés de financement qu’ils rencontrent pour mettre en place des programmes sociaux, et de les assurer de pouvoir financer les besoins supplémentaires de protection sociale qui pourraient survenir en cas de chocs.

Sécurité sociale et santé

Elles sont embryonnaires dans la plupart des pays pauvres et réservées aux travailleurs du secteur formel, surtout public. Pour le reste de la population, c’est à elle de se débrouiller et d’utiliser les mécanismes de solidarité traditionnelle ou alors de renoncer à toute protection et prendre les chocs de plein fouet. Ainsi, selon l’AFD, 85 à 90% de la population est exclue du système de santé en Afrique de l’Ouest.

Politique

Pour terminer, jusqu’à des années récentes, la politique était le domaine d’une élite. Avec les avancées de la démocratie, le poids de la population dans les décisions politiques a augmenté bien qu’il reste encore très limité pour les couches les plus pauvres. Ceci est particulièrement vrai quand il s’agit des décisions «techniques» relatives à la politique économique et sociale, qui reste dans beaucoup de pays le domaine réservé des «experts», qu’ils soient nationaux ou internationaux. Peu nombreux sont les pays où la société civile, et notamment les organisations paysannes ou rurales, ont un poids réel et la capacité d’influencer véritablement les décisions qui pourtant affectent de façon déterminante leur vie et leur capacité d’accéder à un niveau de revenu qui puisse les sortir de la pauvreté et de la faim.

Pour conclure

Ce rapide tour d’horizon d’un certain nombre de domaines cruciaux pour la sécurité alimentaire a montré que pratiquement tous se caractérisaient par une exclusion de la majorité de la population, surtout des plus démunis.

On ne peut donc pas s’étonner du fait que la faim et la pauvreté persistent dans la mesure où ceux qui en souffrent ne sont guère, dans leur très large majorité, concernés par les programmes de développement et seulement rarement par les actions sociales elles-mêmes.

La conclusion de cette revue est très simple: à chaque fois qu’un Etat décide d’une mesure dans les domaines qui ont été passés en revue ici, la première chose qu’il faudrait se demander est : Est-ce que la nouvelle mesure envisagée va contribuer à inclure davantage les plus démunis? Seule une réponse positive à cette question pourra assurer qu’un pas aura été franchi vers la réduction de la sous-alimentation et la pauvreté. Une réponse négative signifierait que la mesure risquera simplement d’aggraver l’exclusion, et donc de provoquer davantage de faim et de pauvreté.

On ne peut pas se satisfaire simplement de mettre en place des mesures pour inclure les pauvres dans le marché comme consommateurs, comme le propose l’OCDE ou considérer que toute innovation nécessairement implique une réduction de l’emploi, mais il faut absolument chercher à les inclure comme producteurs de façon à ce qu’ils puissent profiter d’opportunités d’améliorer leur revenu de façon durable.

(janvier 2013)

Dernière actualisation: novembre 2012

Pour vos commentaires et réactions: lafaimexpl@gmail.com